りれるデス。

メインブログのほうは大事な収益源ではあるものの、ぶっちゃけ飽きてきたので2日に1回の更新に変更。

で、始めたばかりでまだ楽しい気持ちで書ける「RIRERU BLOG」を、ある程度充実するまで書いていこうを決めたんですよ。

今日も会社の同僚でブログを書き始めたって人がいるんですが、やっぱコッチの話をしているほうが全然楽しいんです。

ということで、今日も「副業ブロガーを目指す方」に向けて、僭越ながらアドバイスをさせて頂こうと思います。

テーマ決めたぜ! → 書き始めるのは後1日待って!

テーマも決めたし、もう書いてもいいよね?とウズウズしている方。

もう一日だけ考える時間を作ってください。

これは私自身の経験なんですが、猪突猛進的に書き始めると「やっべー(汗)」と後悔する日がくるかもしれません。

これから始められる方には、そんな後悔はしてもらいたくないので、まずはサラッと読んで、一日だけノートとペンを使って考えて欲しいんですよ。

今回の記事では、何を考えればいいのか、そして、なぜ考えなければいけないのか、の2点についてお話します。

1日使って考えてほしいこと

よーし!書き始めるぞ!と気合の入っている方には申し訳ないんですが、書き始める前にやって頂きたいことを2ステップでご紹介します。

テーマによっては全然難しくないので、構えずにサラーっと読んでくださいませ。

この作業をやっておくだけで、いざブログを書き始めたあとが非常にラクになりますので、やっておくことをオススメします。

※無料ブログで始める場合も似たようなことが可能ですが、一応ワードプレスでブログを執筆する前提ですのであしからず。

STEP01:テーマに沿ったネタを書き出す!

そのテーマについてどんな記事が書けるかをザーッと書き出す作業をしてもらいたいんです。

例えば「外車」をブログテーマに選んだとすると、たくさん書くことが出来ますよね。

各メーカーごとの歴史、車種の特徴、乗り心地、ニューモデル、販売店情報、売却価格、中古市場価格、カスタマイズグッズ、カスタマイズ方法、などなど、こういうのを最初にわかるだけ洗い出しておきます。

各テーマにも寄りますが、100個くらい出てきたらかなりいい感じ。

特にモノについて書くブログは、メーカー × ネタ(上記の歴史とかのこと)で書き出せるので、結構簡単に出てきますよ。

STEP02:洗い出したネタをグループごとにまとめる

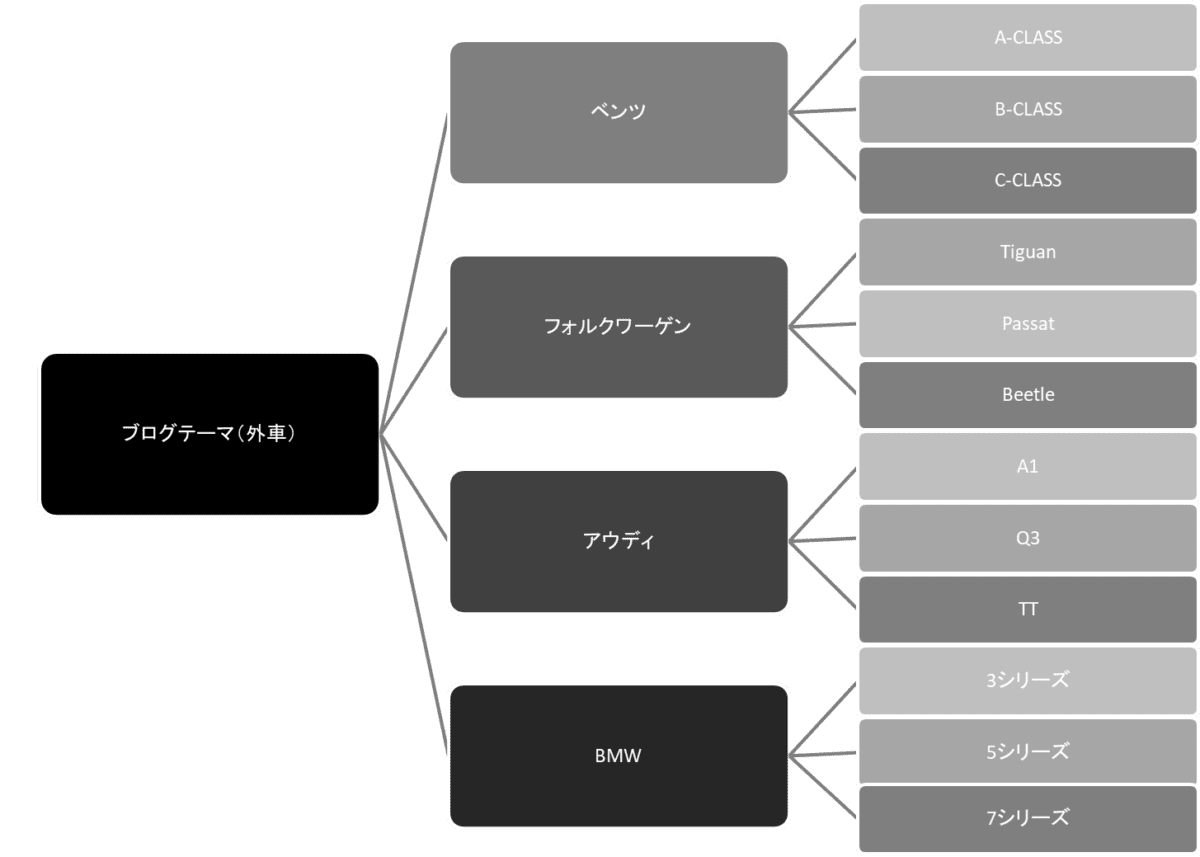

私がオススメするのはツリー構造で、ブログテーマを頂点に枝分かれして行く感じ。

と言っても、あまりピンと来ないと思うので図にしてみましたのでご覧ください。

要はこんな感じで、これから書く記事を種類ごとにまとめてみようって話。

例では、ブログテーマを「外車」としたので、各メーカーごとに分類して、その下に製品ごとに記事を書くようなイメージ。

もちろん「外車」がテーマであっても分け方は自由で、メーカーではなく国(ドイツ車、イタリア車、フランス車)で分けてもOKです。

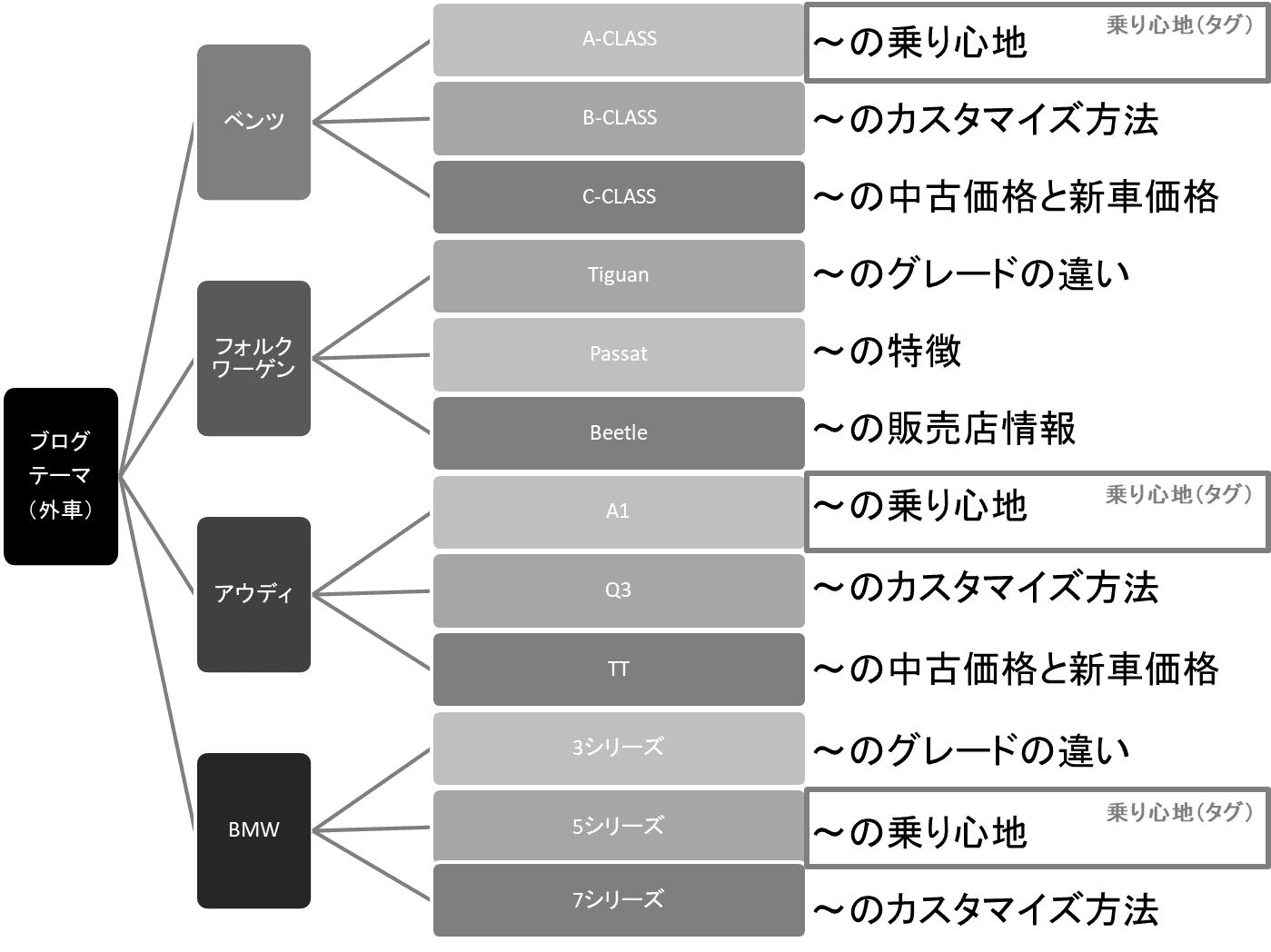

補足01:もっと細かい部分は「タグ」で分類できる

このツリーですが、あまり階層を深くしないほうが良いので、図のように3段くらいにしておいたほうが良いです。

※1段目:ブログテーマ、2段目:分類分け、3段目:記事ネタ

ですが、2段目の分類の他にも、同じグループでまとめることが出来たりしますよね。

そこで役に立つのが「タグ」という機能で、先程の図だとメーカーごとに分けてますが、他の分け方については「ドイツ車」とか「カスタマイズ方法」というタグをつけることで、別の切り口でも分類分け出来ますのでご安心を。

補足02:2段目の大分類が重要

ブログテーマの次の2段目の分類分けは、色々な分け方が出来ると書きましたが、ブログテーマの次に大きな分類になるようにしましょう。

基本的にこの2段目は一度決めたら変えられない・・・くらいに思っておいたほうが良いです。

また、出来ればあまり数が多くないほうが望ましいですね、というのも、この2段目がブログのカテゴリーという部分になるのですが、カテゴリーが多過ぎるとメニューバーに上手く収まらないことがあるからです。

まあ今の段階では、「あまり細かく分けすぎると良くない、」程度の認識で十分なので、とにかく多くとも5、6個くらいに分類分けする!と覚えておいてください。

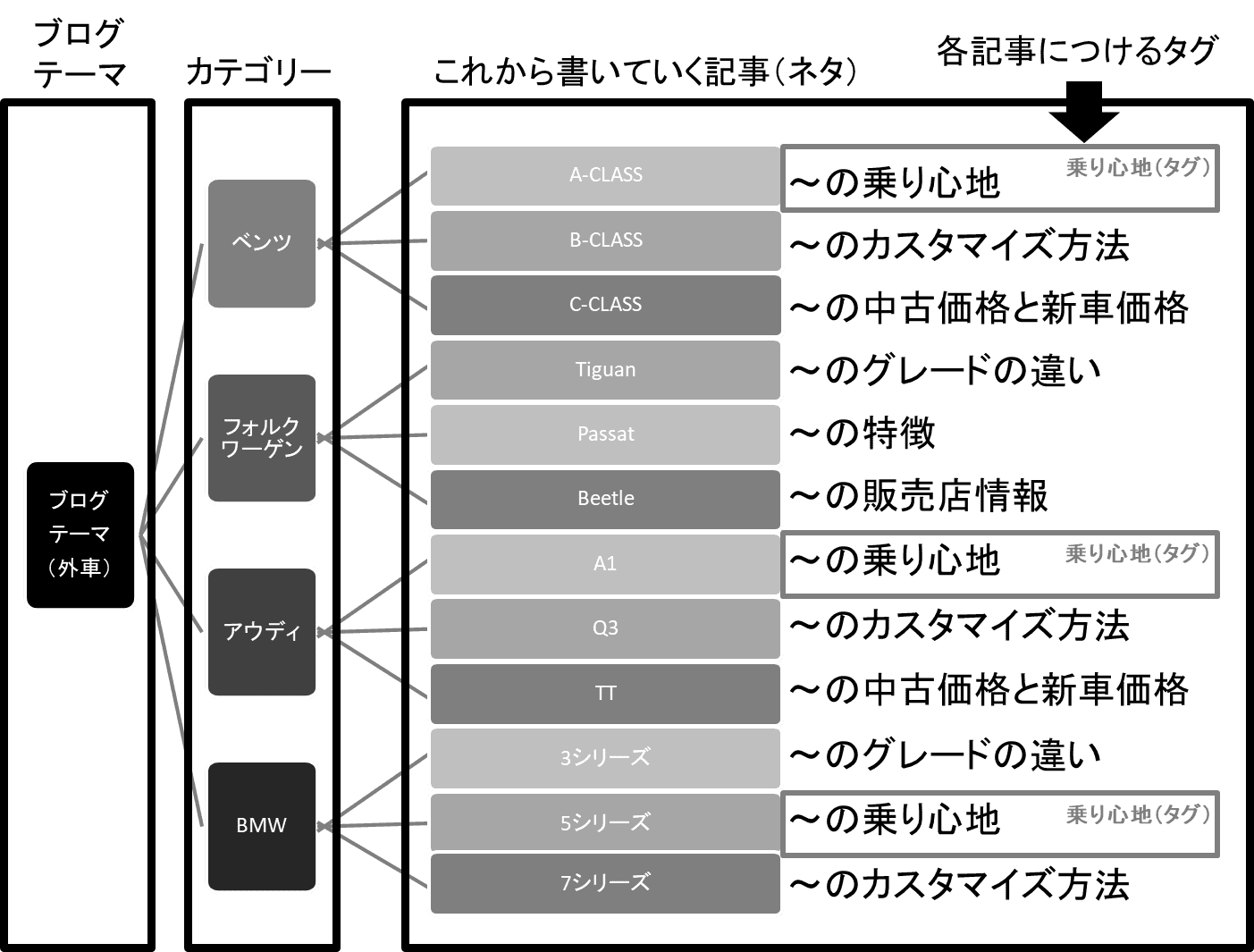

ブログ構造の最終イメージ

これらの作業をすることで、図のようにブログの設計図みたいなのが出来上がります。

なんとなくイメージ出来たでしょうか?

とりあえず重要な部分を再度お伝えします。

まずはブログテーマに関して書けそうな記事のネタをとりあえずたくさん洗い出す、次にそれを分類分けする。

分類分けする際は、多くとも5、6個くらいに分けられるようなまとめ方が吉。

他の分類については、ブログ作成時に「タグ付け」で分類出来るので、別でメモっておくと良いですよ。

考えるのメンドーなんだけど・・・なんでやるの?

確かにこの作業をやるメリットがわからないと、こんなメンドーなことやる気がおきませんよね。

ですがコレ、メリットはいっぱいあるけどデメリットはメンドーなだけでほとんどないんです。

だったらヤラない理由はありませんよね。

ということで、設計図をつくるメリットについても解説しておきます。

設計図をつくるメリットその1

設計図をつくるときにネタ出ししたじゃないですか?

その時に考えられた分だけ記事を書くことが出来ますよね。

しかも、事前に書く記事の内容も決まってるから、いざ記事を書こうとしたときにめちゃくちゃ役に立ちます。

当然リサーチも記事の内容について調べるだけなので時間短縮にもなりますし、このネタ出しこそが最初から挫折しない秘訣なんです。

毎回何を書こうか悩んでいるうちに手が止まってしまうので、内容が決まっているだけでもかなりラクになりますよ。

設計図をつくるメリットその2

先ほど、大分類がそのままカテゴリーになるって話を書きました。

案外これが重要で、最初にしっかり分類分けしておかないと、たくさん書いていくうちにブログ構造がぐちゃぐちゃになっていくんです。

※あとからカテゴリーを付け足したり、不要なカテゴリーが出来たりって話です。

後で直せばいいじゃん!と思われるかもしれませんが、あとで直すと当然これまでの記事のURL構造が変わってしまうので、SEO的には大ダメージを受けます。

これは失敗談なんですが、カテゴリーの変更は良くないと知りながらも、細かく分けすぎていたのが気になり過ぎてメインブログのカテゴリーをガサッと変更したことがあるんですよ。

結果は言うまでもなく、アクセスがガクッと減りまして、かなりの痛手を被りました。

皆さんはそんなことにならないように、しっかりと一生?使えるカテゴリー分けをしてくださいね。

設計図をつくるメリットその3

そもそも的な話になりますが、ネタが出てこない、設計図がつくれないようなテーマだと、そのテーマでブログ執筆を継続するのが限りなく難しいことがわかります。

先程も書いたように、書き出したネタ=当面の執筆記事候補なわけですから、これが全然出てこないテーマだと毎回めちゃくちゃ悩みながら書くことに。

ですので、どうにも思い浮かばないというのであれば、残念ながらそのテーマではブログを書かないほうがいいってことはわかりますよね(汗)

特にブログを書き始めるときには、大体そのジャンルを連想しやすいドメインを取得しますので、そのテーマで記事が書けないとなるとドメインと内容がまったく噛み合わず、お金をドブに捨てることにもなりかねません。

余談ですが、私も百以上のドメインを取得してきましたが、1記事も書かずに期限切れになったドメインは山程あります・・・勿体ないのでちゃんと設計図が出来てからドメインは取得しましょうね。

設計図を先につくろう!まとめ

なんとなく伝わりましたかね・・・ブログの設計図の作り方と作ったほうが良いという理由。

たった1日、少し考えるだけで後がめちゃくちゃラクになりますよ。

それにですね、1日早く書き始めたって遅く書き始めたって何も変わりませんから。

それよりも、長く続けられるようにすることだったり、キレイな構造のブログを構築するほうがよっぽどメリットあります。

今や副業でブログを始める人は多くいますが、始める人と同じくらい辞める人もいます。

この記事を読んでくれた方には頑張ってもらいたいので、是非実践して頂ければ幸いです。

それでは今日はこの辺で、おつかれさまでしたー。

コメント